Cosa fare in Umbria in Settembre? Te lo dice UmbriaSì

Clima Perfetto e Paesaggi da Cartolina: L’Umbria in Versione Settembrina

Settembre è il mese ideale per scoprire l’Umbria, quando il caldo estivo lascia spazio a un clima più fresco e piacevole. Le giornate sono ancora lunghe e soleggiate, perfette per esplorare i pittoreschi borghi medievali, fare trekking tra le colline verdeggianti, e godersi il fascino dei paesaggi che iniziano a tingersi dei colori autunnali. Immagina di passeggiare tra vigneti dorati e campi di girasoli, con l’aria fresca che rende ogni attività all’aperto un vero piacere.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Settembre

Settembre è il mese della vendemmia, un periodo magico in Umbria in cui i vigneti si tingono di colori caldi e l’aria profuma di mosto. Partecipare a eventi come Cantine Aperte in Vendemmia è un’esperienza unica: potrai visitare le cantine, scoprire i segreti della produzione del vino e partecipare a degustazioni guidate.

Le zone di Montefalco, famosa per il suo pregiato Sagrantino, e Bevagna, con i suoi vini bianchi e fruttati, sono ideali per una giornata all’insegna del gusto. Non dimenticare di assaggiare i prodotti locali abbinati ai vini, come salumi, formaggi e bruschette con l’olio extravergine d’oliva

Settembre offre temperature ideali per scoprire i meravigliosi paesaggi umbri. Gli amanti del trekking troveranno nei Monti Sibillini o sul Monte Subasio percorsi immersi nella natura, tra boschi, prati fioriti e panorami mozzafiato.

Per chi preferisce pedalare, il Tracciato della Vecchi Ferrovia Spoleto Norcia è perfetto: un percorso suggestivo che attraversa campi, ponti medievali e borghi ricchi di storia. Inoltre, il Lago Trasimeno, con le sue piste ciclabili e la possibilità di combinare bici e battelli per raggiungere le isole, offre un’esperienza rilassante e rigenerante.

In Settembre, l’Umbria si anima con feste e rievocazioni storiche che celebrano le tradizioni locali. Ogni borgo umbro ha il suo fascino unico in questo periodo, con panorami romantici che si accendono dei colori dell’autunno.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

Vivi un’Avventura Incredibile: Rafting in Umbria

Se sei alla ricerca di un’esperienza avventurosa e coinvolgente, il rafting in Umbria è la scelta perfetta. L’Umbria il cuore verde d’Italia offre paesaggi mozzafiato e fiumi impetuosi che si prestano magnificamente a questo sport emozionante.

L’Umbria è una delle destinazioni più affascinanti per il rafting grazie alla sua varietà di fiumi e alla bellezza naturale del territorio. Immersa tra colline verdi, boschi secolari e montagne spettacolari, la regione offre corsi d’acqua che si snodano attraverso paesaggi incontaminati, rendendo ogni discesa un’esperienza unica e indimenticabile.

I tre motivi per cui dovresti considerare il rafting in Umbria

- **Contatto con la natura:** Durante il rafting, avrai l’opportunità di vivere la natura in modo diretto, scoprendo angoli nascosti e paesaggi mozzafiato che solo il fiume può offrire.

- **Adrenalina e divertimento:** Il rafting è un’attività dinamica e avventurosa, perfetta per chi cerca emozioni forti e un divertimento assicurato, sia per principianti che per esperti.

- **Attività per tutti:** Adatta a gruppi di amici, famiglie e coppie, l’esperienza di rafting in Umbria è pensata per essere accessibile a tutti, con percorsi di difficoltà variabile e guide esperte che garantiscono sicurezza e divertimento.

In Umbria, i principali corsi d’acqua adatti al rafting si trovano lungo il fiume Nera o il suo affluente il fiume Corno, che attraversa la pittoresca Valnerina, e nelle vicinanze delle Cascate delle Marmore.

Il rafting in Umbria è un’esperienza che offre adrenalina e bellezza naturale in un unico pacchetto avventuroso. Che tu sia un esperto rafter o un principiante in cerca di emozioni, l’Umbria ha qualcosa da offrire per tutti. Con percorsi che attraversano alcuni dei paesaggi più spettacolari della regione, un’avventura di rafting qui non è solo un’attività sportiva, ma un’occasione per connettersi con la natura e scoprire il fascino dell’Umbria da una prospettiva unica.

Non perdere l’opportunità di vivere quest’estate un’avventura indimenticabile tra le rapide umbre.

Cosa fare in Umbria in Agosto? Te lo dice UmbriaSì

Agosto in Umbria è una miscela perfetta di relax, avventura e scoperta. Tra natura incontaminata, tradizioni locali ed eventi culturali, troverai tutto ciò che serve per una vacanza indimenticabile.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Agosto

Rinfrescati nella natura: fiumi, laghi e cascate.

In Agosto, l’Umbria si rivela una destinazione perfetta per una vacanza che combina natura, cultura e tradizioni. Le giornate calde possono essere rinfrescate esplorando luoghi unici come le Cascate delle Marmore, dove l’acqua e il verde si uniscono in un’atmosfera rigenerante. Puoi rilassarti sulle rive del Lago Trasimeno, concedendoti una nuotata o un giro in kayak, oppure immergerti nelle acque limpide del Fiume Nera, magari provando il brivido del rafting o semplicemente godendo della quiete di questi luoghi naturali.

Partecipa agli eventi estivi: cultura e tradizioni locali.

Il mese di agosto è anche ricco di eventi che celebrano la cultura e le tradizioni umbre. Puoi assistere ai concerti e agli spettacoli del prestigioso Festival dei Due Mondi a Spoleto o lasciarti affascinare dalle rievocazioni storiche come il Palio dei Terzieri a Città della Pieve, dove il tempo sembra tornare indietro con le sfilate in costume e le gare di tiro con l’arco. Per gli amanti del buon cibo, le sagre enogastronomiche offrono un viaggio nei sapori autentici della regione, tra tartufi, cinghiale e vini pregiati.

Vivere una vacanza slow, lontano dalla folla.

Se desideri una pausa tranquilla e rigenerante, l’Umbria è il luogo ideale per scoprire il suo ritmo rilassato. Potrai passeggiare per stradine silenziose nei borghi medievali, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Agosto è anche il momento perfetto per concedersi una visita alle abbazie e ai monasteri nascosti tra le colline, dove la spiritualità e la pace regnano sovrane. Approfitta di questo mese per immergerti nei piccoli piaceri della vita, come gustare un caffè in una piazza tranquilla o passeggiare tra i vigneti, godendoti il panorama senza fretta.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

Cosa fare in Umbria in Luglio? Te lo dice UmbriaSì

Luglio in Umbria: Festival Musicali, Natura e Relax

L’Umbria, cuore verde d’Italia, in luglio si trasforma in un’oasi di musica e serenità. I suoi celebri festival musicali regalano esperienze uniche, perfettamente abbinabili a una vacanza immersa nella natura e nel relax.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Luglio

Lasciati incantare dai festival musicali

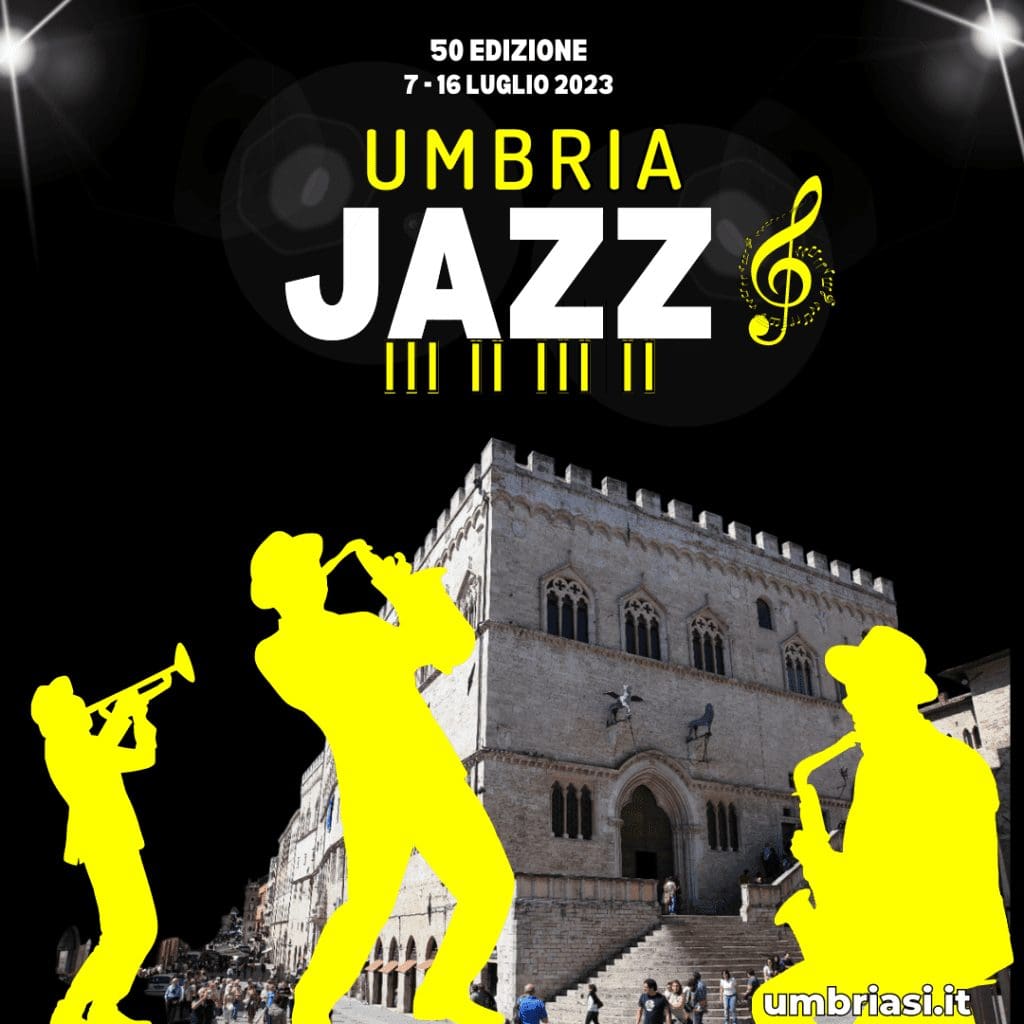

Luglio è il momento perfetto per godere dei festival più iconici dell’Umbria, come l’Umbria Jazz a Perugia, che porta artisti di fama internazionale nelle piazze e nei teatri storici della città. Se preferisci la musica classica o le contaminazioni tra generi, il Festival dei Due Mondi di Spoleto ti conquisterà con concerti, opere e spettacoli immersi nella bellezza artistica del luogo.

Rilassati tra colline e panorami verdi

Dopo una serata tra le emozioni della musica, concediti momenti di puro relax nella natura. Passeggia tra le dolci colline umbre, goditi un picnic sulle rive del Lago Trasimeno, oppure scegli un agriturismo con piscina dove ricaricare le energie, circondato da uliveti e vigneti.

Scopri l’Umbria al tuo ritmo

Tra un evento e l’altro, esplora i borghi autentici come Assisi, Spello o Gubbio, dove il tempo sembra essersi fermato. Per un’esperienza davvero rigenerante, partecipa a un trekking leggero nei Monti Sibillini o visita le suggestive Cascate delle Marmore, perfette per immergersi in una natura fresca e rigenerante.

In Umbria, luglio è il mese perfetto per coniugare la passione per la musica con la voglia di relax e contatto con la natura. Scegli questa terra unica e lasciati avvolgere dall’armonia di suoni, paesaggi e tradizioni.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

La storia di Umbria Jazz

Finalmente ritorna Umbria Jazz, l’evento musicale più atteso in Umbria!

Umbria Jazz è il festival musical dedicato al mondo del Jazz più importate in Italia e tra più influenti al mondo.

Un festival tra le note calde del Sax e quelle ritmiche della tromba che risuonano tra i vicoli del Centro Storico di Perugia e i suoi palchi distribuiti in location con cornici storiche mozzafiato, come il palco di Piazza IV Novembre, la Jazz Jam Session al Teatro Morlacchi, i concerti per i puristi alla Galleria Nazionale dell’Umbria, fino al Main Stage situato all’arena Santa Giuliana per i concerti dei grande artisti italiani e internazionali che hanno varcato la porta di Umbria Jazz.

Lo stesso Herbie Hancock, presente anche quest’anno ad Umbria Jazz, descrive così il festival:

“È il luogo in cui bisogna essere in questo periodo dell’anno”

Lo sapevi che Umbria Jazz è stato anche citato nella puntata n.16-stagione 33 de I Simpsons?

Ripercorriamo insieme le origini di Umbria Jazz

Nasce nel 1973 (quest’anno festeggia i suoi 50 anni!) per volontà di Carlo Pagnotta, gestore di una bottega di abbigliamento e soprattutto grande appassionato di musica Jazz che desiderava portare nella sua Umbria un festival dedicato a questo genere musicale. La storia narra che ebbe l’idea o la folgorazione Jazz in un bar storico di Via Mazzini, oggi chiuso.

Il primo concerto si svolse proprio ne 1973, nel teatro naturale della Villalago a Piediluco, in provincia di Terni. Altre location destinare ai palchi erano Perugia proprio in Piazza IV Novembre dove fecero il proprio esordio italiano i Weather Report, e ancora Gubbio, proprio per dare l’idea di un festival musicale che abbracciasse tutta l’Umbria.

Non è sempre filato tutto liscio…

Nei difficili e bollenti anni ‘70-’80, tra scontri e idee politiche contrastanti tra la “musica nera” e la “musica bianca”, Umbria Jazz non vide la luce dei palchi nel 1978 fino al 1982!

Il ritorno

L’anno della sua “rinascita” risale al 1982 con novità e cambiamenti come l’introduzione del biglietto di ingresso per alcuni concerti, fino ad allora gratuiti.

Nel 1985 nacque l’Associazione Umbria Jazz che gestisce l’evento e il marchio Umbria Jazz che invece rimane di proprietà della Regione Umbria.

Altra novità è la scelta di Perugia come città ospitante Umbria Jazz con solo alcuni concerti tenuti negli anni a Terni, Assisi, Gubbio. Oppure con l’edizione di Umbria Jazz Winter Edition che si tiene ogni anno a dicembre a Orvieto.

Le vie che suonano

Durate Umbria Jazz, che si tiene ormai da tradizioni per 10 giorni nel mese di luglio, è possibile assistere e ascoltare musicisti, jazzisti, cantanti che si esibiscono lungo tutto corso Vannucci, creando atmosfere uniche tra le note del Jazz, Blues, Gospel, Soul, Rhytm’n’Blues…

Famosi per i loro concerti itinerari sono, per esempio, i Funk Off!

La potenza è Umbria Jazz è l’aver creato un evento di Musica Jazz in Italia, con tutte le sfumature che vanno dal blues alla musica raggae, dal pop al soul, tra grandi artisti e artisti emergenti, tra musica “in strada” e grandi palchi. Un evento in grado di far emozionare e riunire tutti, grandi e piccini, sotto le note del Jazz.

Citando Alessandro Baricco nel suo monologo teatrale Novecento:

“Quando non sai che musica è,

allora è Jazz!”

Alcuni grandi artisti che hanno partecipato in questi anni a Umbria Jazz

Alicia Keys

Art Blakey

B.B. King

Carlos Santana

Diana Krall

Earth, Wind & Fire

Elton John

Eric Clapton

Herbie Hancock

Johnny Depp

Lady Gaga

Liza Minnelli

Massive Attack

Mika

Phil Collins

Pino Daniele

Prince

Simply Red

Stefano Bollani

Sting

The Chainsmokers

Tony Bennett

Vinicio Capossela

Cosa fare in Umbria in Giugno? Te lo dice UmbriaSì

Giugno in Umbria offre un mix irresistibile di cultura, relax e natura incontaminata. Il clima mite e le giornate lunghe invitano a esplorare borghi affascinanti, paesaggi suggestivi e delizie enogastronomiche.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Giugno

Arte, storia e relax nei borghi medievali

Giugno è il momento ideale per immergersi nella storia e nella bellezza dei borghi umbri, senza la folla dell’alta stagione. Visita Spello, con le sue stradine fiorite e i capolavori artistici, oppure scopri Bevagna, dove l’atmosfera medievale si respira ad ogni angolo. Esplora Todi o Gubbio, tra piazze silenziose e viste mozzafiato. Dopo una giornata di esplorazione, rilassati in un agriturismo immerso nel verde, gustando la cucina locale.

Esperienze nella natura: trekking e passeggiate verdi

L’Umbria a giugno è una festa per gli amanti della natura. Concediti un’escursione sui Monti Sibillini o un trekking lungo il Sentiero degli Ulivi, che collega Assisi a Spoleto, attraversando colline e uliveti. Se preferisci una giornata più rilassante, organizza un picnic sulle rive del Lago Trasimeno o goditi una passeggiata nei boschi ombreggiati del Monte Subasio.

Enogastronomia all’aperto: un viaggio tra sapori autentici

Giugno è perfetto per vivere esperienze culinarie uniche all’aperto. Scopri le eccellenze del territorio con un tour delle cantine di Montefalco, dove il Sagrantino è protagonista, o fermati a Trevi per degustare l’olio extravergine d’oliva, simbolo della regione. Partecipa a una cena sotto le stelle in una fattoria locale o a una sagra paesana, dove potrai assaporare piatti tipici come la torta al testo o gli strangozzi al tartufo, accompagnati da un buon calice di vino.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

Cosa fare in Umbria in Aprile? Te lo dice UmbriaSì

L’Umbria in aprile si veste di primavera, offrendo un mix perfetto di tradizioni, spiritualità e natura rigogliosa.

Con la Pasqua in arrivo, questo mese diventa un momento speciale per scoprire il cuore verde d’Italia.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Aprile

Vivi le suggestive celebrazioni pasquali

La Pasqua in Umbria è un’esperienza spirituale e culturale unica. Assisti alle celebrazioni religiose nei luoghi simbolo come la Basilica di San Francesco ad Assisi o la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia. Nei borghi, come Gubbio o Orvieto, le tradizioni pasquali si animano con rievocazioni storiche, processioni e eventi che coinvolgono tutta la comunità. La Processione del Venerdì Santo a Todi, per esempio, è un momento suggestivo e carico di emozione.

Immergiti nella natura fiorita

In aprile, la natura umbra è al suo massimo splendore. Concediti passeggiate tra i prati fioriti e gli uliveti, oppure esplora i sentieri del Monte Subasio o del Parco del Lago Trasimeno, dove i panorami mozzafiato si uniscono al clima primaverile perfetto. Approfitta della stagione per un picnic all’aria aperta o per esplorare i giardini fioriti delle ville storiche.

Assapora i sapori autentici della Pasqua

La cucina umbra celebra le tradizioni pasquali con piatti unici. Non perderti la Torta di Pasqua, un delizioso pane salato da gustare con capocollo e formaggi locali, o il classico agnello al forno. Visita i mercati locali per scoprire prodotti freschi e dolci tipici come la Ciaramicola, una torta di pasta frolla ricoperta di meringa e zuccherini colorati. Completa il tuo viaggio con un calice di vino Grechetto o Sagrantino, perfetti per esaltare i sapori umbri.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

La storia e le ricette della Pasqua in Umbria

Ci si avvicina alla Pasqua e sulle tavole umbre, imbandite di leccornie e decorate dai profumi della primavera con i suoi colori e il dolce suono delle tortore canterine, non possono mancare due piatti tradizionali della cultura e enogastronomica umbra: il dolce Ciaramicola da gustare per la colazione oppure a fine pasto abbinato con un Vin Santo umbro da Grechetto e Trebbiano, e la Torta al formaggio che accompagna salumi e antipasti ricchi e saporiti.

La Ciaramicola e le sue origini

Una ciambella conosciuta nei borghi perugini già nel XV secolo, è un dolce lievitato ricoperto di candida meringa e arricchita a adornata da colorati confettini. Il suo impasto interno di presenta di un coloro rosso/rosato conferito dal liquore che si utilizza per questo dolce: l’Alchermes, a base di cocciniglia, acqua di rose, vaniglia, cannella, chiodi di garofano e coriandolo. Un liquore italiano molto amato dalla famiglia dei Medici.

Il nome Ciaramicola, etimologicamente, deriverebbe da diverse sfumature di significato:

- Da Ciaramella: per la circolarità della sua forma;

- Da Ciarapica: il nome dialettale della Cinciallegra, l’uccello della primavera;

- Da Ciara: in riferimento alla meringa fatta da albume d’uovo o dalle chiare dell’uovo.

La tradizione poi vuole che la Ciaramicola fosse un dolce che le fanciulle regalassero a Pasqua ai loro futuri mariti come buon auspicio.

Un’altra tradizione importante del territorio umbro è legata alla festa di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. In un testo del 1431 si legge, infatti, che la Ciaramigola venne fatta preparare e offrire agli eugubini in occasione della festa del Santo il 15 maggio.

Infine, capita spesso di trovare la Ciaramicola con 5 “ciuffetti” di meringa, in rappresentanza de cinque Rioni Perugini: Porta Santa Susanna rappresentata dal colore azzurro dei confettini (per l’orientamento verso il Lago Trasimeno della Porta), Porta Eburnea dal colore verde (gli orti), Porta Sant’Angelo dal colore rosso (la spada dell’Angelo), Porta San Pietro dal colore giallo (come il grano), Porta Sole bianca come la meringa e come la luce del sole (il sole infatti è il simbolo di questa Porta).

La ricetta della Ciaramicola

Ingredienti per la ciambella:

- 550gr di farina 00

- 250 gr di zucchero

- 150gr di strutto (alternativa burro)

- 4 uova

- 1 bustina di lievito per dolci

- Scorzetta di 1 limone

- 200ml di Alchermes

Ingredienti per la meringa:

- 100 gr di albumi

- 200 gr di zucchero

- 1 cucchiaino di cremar tartaro

Per la decorazione:

- Confettini di zucchero colorati

Procedimento:

Cominciamo col montare uovo e zucchero fino a ottenere una spuma omogenea alla quale aggiungeremo la farina e il lievito setacciati, lo strutto a temperatura ambiente, la scorzetta di limone grattugiata ed infime l’Alchermes. Dopo aver amalgamato tutti gi ingredienti, la versiamo in una teglia imburrata. In forno per 45 minuti circa a 160°C.

Per la meringa montiamo a neve ad alta velocità gli albumi con il cremar tartaro e gradualmente lo zucchero. Dovrà risultare ferma, soffice e lucida.

Una volta che la ciambella sarà fredda, la ricopriamo di meringa e infine con gli zuccherini colorati. Di nuovo in forno per 25 minuti per far cuocere la meringa a 90°C.

La Torta al formaggio

Un lievitato ricco di formaggio e sapori tipico delle festività Pasquali in Umbria ma che si mangia e consuma tutto l’anno proprio per la sua bontà, la semplicità e la facilità di abbinamento con i salumi, soprattutto il capocollo e la norcineria.

Non di rado la Torta al Formaggio viene mangiata a colazione la mattina di Pasqua, ecco perché è conosciuta anche con il nome di Torta di Pasqua.

Nel De Agri Coltura, Catone scrive di una torta al formaggio famosa soprattutto a Tuoro sul Trasimeno.

La ricetta della Torta di Pasqua

Ingredienti:

- 500gr di farina 00

- 100gr di parmigiano grattugiato

- 75gr di pecorino grattugiato

- 10gr di lievito di birra

- 100 ml di olio evo

- 150m di latte

- 100gr di formaggio emmentaler

- 4 uova

- 10gr di sale

- Pepe qb

Procedimento

Iniziamo con il sciogliere il lievito del latte intiepidito. In una terrina, mescolare farina, pecorino e parmigiano, uova, il latte con il lievito ed infine l’olio a filo e cominciare ad impastare bene fino a fare amalgamare bene tutti gli ingredienti e a ottenere un panetto omogeno e liscio. Aggiungere il sale, il pepe e l’emmentaler a tocchetti molto piccoli o grattugiato. Porre l’impasto in uno stampo imburrato e lasciarlo lievitare per 2 ore poi infornarlo a 180°C per circa un’ora.

Copyright foto Torta al Formaggio by Spicchio d’Aglio

Cosa fare in Umbria in Marzo? Te lo dice UmbriaSì

Con l’arrivo della primavera, l’Umbria si risveglia in un tripudio di colori e profumi. Marzo è il mese perfetto per scoprire questa terra incantata, dove cultura, natura e sapori autentici si incontrano.

Ecco le nostre tre tips su cosa fare in Umbria in Marzo

La magia della natura che rinasce

In marzo, il cuore verde d’Italia offre uno spettacolo unico: prati fioriti, colline verdissime e alberi in fiore creano paesaggi da cartolina. È il momento ideale per passeggiate nei parchi naturali, come il Monte Subasio o il Parco del Lago Trasimeno, dove la tranquillità della natura ti avvolge completamente. Se ami la fotografia o semplicemente vuoi respirare aria pura, troverai qui il tuo angolo di paradiso.

Borghi autentici e meno affollati

La primavera è perfetta per esplorare i suggestivi borghi umbri con calma e senza le folle estive. Scopri i vicoli fioriti di Spello, passeggia tra le mura medievali di Montefalco o perditi tra le viuzze di Gubbio e Todi. Oltre alla bellezza architettonica, potrai godere di un’accoglienza calorosa e di un’atmosfera autentica.

Sapori umbri di stagione

Marzo porta in tavola i sapori freschi della primavera. Gusta i primi piatti a base di tartufo marzolino, le erbe spontanee e gli asparagi selvatici, che arricchiscono le ricette tradizionali umbre. Fermati in una trattoria o in un agriturismo per vivere un’esperienza culinaria genuina, accompagnata da un calice di vino Grechetto o Rosso di Montefalco.

Ti Aspettiamo in Umbria

Ti Aspettiamo in Umbria

Commenti recenti

-

Lionel Richie Umbria Jazz 2025 24 Aprile 2025

-

Mika Umbria Jazz 2025 24 Aprile 2025

-

Soggiorno a Umbria Jazz 2025 24 Aprile 2025

Via Settevalli, 320

06129 Perugia

Iscriviti per ricevere informazioni su pacchetti, offerte, eventi e manifestazioni in Umbria.

Privacy and Cookie Policy | Credits: GREEN CONSULTING

UMBRIAPERTA: BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI INCOMING” NUOVO PIANO DI SVILUPPO E COESIONE FSC”

Intervento relativo al Progetto “UmbriaSì per l’Incoming” è stato realizzato e finanziato con RISORSE FSC

La funzionalità del sito web è stato implementa con il sostegno delle risorse del Nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC